在政策概念上,“数字政府”“电子政务”二者都是对特定历史时期的政策目标、任务和手段的概括与总结,反映了不同的政策内容。近四十年来,中央层面相关政策演变可以分为三条主线,即对系统、规划与管理的顶层设计,由分散向统一转变的工程规划和城市试点,以及由互联网技术转向互联网思维的信息服务与监管。地方政府治理的数字化也在不断推动模式创新与体制转型。总体而言,政策演变的特征可以总结为核心目标、顶层设计、政策议题、业务架构以及技术基础等五个方面。

全文见:《行政论坛》)2020年第3期

附件:中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系

党的十九届四中全会提出“推进数字政府建设”再次引起广泛关注。目前,已有不少文献从不同视角对数字政府进行定义。首先,基于形态视角将数字政府视为“信息技术革命的产物,是工业时代的传统政府向信息时代演变产生的一种政府形态”;其次,基于工具视角认为数字政府是“将政府与其他主体之间的互动、政务服务、社会治理等政务活动统统数字化并存储于云端……政府事务在数字化、网络化的环境下展开的政府存在状态和政府活动实现形式”,可以灵活地支持跨部门合作,建立统一的服务渠道,支持移动办公,以及基于安全的数据开放和基于数据驱动的决策等;最后,基于过程视角将其视为通过数字化思维、战略、资源、工具和规则等治理信息社会空间、提供优质政府服务、增强公众服务满意度的过程,是公共部门使用ICT技术改善信息和服务供给,鼓励公民参与的过程。也有学者指出,数字政府应具体表现为随时随地获取政府信息、促进公众遵守规则、提供个性化服务、数字化的政府采购、机构间数据整合以及公众参与等。如果翻阅早期电子政务理论文献或教材可以发现许多类似定义,但这些定义无法有效地对二者做出区分。

数字政府与电子政务,这两个概念为不同的主体所使用:政府机构、智库、学术界、企业以及媒体都在各自的语言体系中运用它们,因而它们既可以是一个理论概念,也是政策概念,还可以是工程概念、技术概念。虽然各种概念之间互相参照,但是分别拥有各自的想象空间、知识(经验)体系和焦点问题。因此,有必要厘清是在什么层次上以及符合哪种主体逻辑,而不能用不同层次、不同主体的概念相互否定。本文的基本出发点是在公共政策层面探讨“电子政务”“数字政府”所代表的不同逻辑。首先,将对二十多年来相关理论和实务文献进行统计,探讨在理论和政策上使用两个概念的不同特征和趋势;其次,详细地回溯从“电子政务”到“数字政府”的作为政策实践的演进历程;最后,对当前数字政府发展的主要特征进行总结。

一、对理论和实务文献的回顾统计

20世纪90年代,英文文献已经出现“电子政务(Electronic Government)”和“数字政府(Digital Government)”,均是当时西方政府与IT企业合作的各种创新的概括。美国在1993年发布的《国家绩效评估(The National Performance Review)》中确认了“电子政务”的官方身份,指出先进信息技术是克服政府在管理和服务方面弊端的有效方法,类似“无缝隙”、无纸化、一站式、客户驱动、向所有人开放(普遍服务)、隐私保护、数字签名、网络安全等,至今仍未过时。2012年以后,西方国家政府在概念上转向使用“数字化”或“数字政府”。比如,美国2012年发布了《数字政府:构建更好服务美国人民的21世纪平台(Digital Government:Building a 21st Century Platform To Better Serve The American People)》的报告,同年英国政府也推出“政府数字战略(Government Digital Strategy)”。在学术文献方面,1994年发表的《再造政府:那里有“那里”吗?》一文提到“一站式、不间断(One-stop,Non-stop)”的“电子政务”;1998年,《21世纪的数字政府》一文指出,“数字政府”就是政府利用IT技术尤其是互联网改善为公众提供的信息服务。美国学界成立了“数字政府协会(Digital Government Society)”,并从2000年开始组织年度“数字政府研究国际会议”。张锐昕教授曾转述美国电子政务领域著名学者简·芳汀(Jane E.Fountain)教授的解释,由于美国国家科学基金(National Science Foundation)设有专门的数字政府计划,接受这个计划支持的项目被冠名“数字政府”项目;但是后来更多学者又转向使用“电子政务”。

中文文献可以追溯到2000年左右。按“文献”和“主题”对“中国知网”进行检索发现,“电子政务”一词最早出现于1999年,相关文献主要是关于技术系统的介绍、对地方信息化部门的专访和少量技术官员的实务类文章。其中,首篇对北京市信息化工作办公室专访中提及的“电子政务”是一个典型的工程概念,包括城市运行监控管理系统、政府机构办公自动化和北京市政府网站“首都之窗”工程。而“数字政府”则最早出现于学术刊物,即2001年第1期《中国行政管理》开设的国内首个“数字政府”专栏,由此出现了一批相关学术文献。徐晓林教授在该专栏中发表了第一篇论文,指出“数字城市”是城市政府管理的革命。

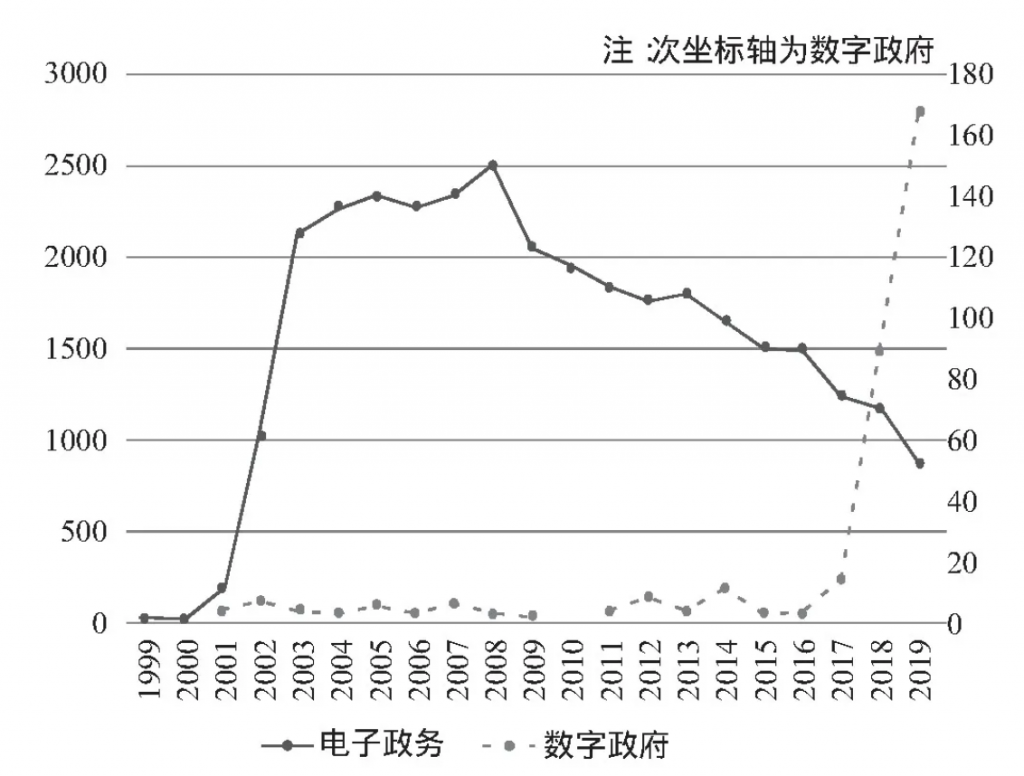

总体上,有关“电子政务”的文献从2002年开始呈爆发式增长,到2008年达到顶峰,截至2019年年底总计超过3.2万篇;而有关“数字政府”的文献截至2019年年底总计341篇,2018年之前不足百篇,见图1。可以发现,2002年、2008年和2018年是三个关键时间节点,这与后面要讨论的政策节点高度相关:2002年中国出台首个国家电子政务总体规划;2008年机构改革将原国务院信息化工作办公室的职责整体并入新成立的工信部;2017年年底习近平总书记提出“加快建设数字中国”“要运用大数据提升国家治理现代化水平”。

图1 知网中有关“电子政务”“数字政府”文献数量的演变

在期刊文献中,尽管两类文献之间常常互为引用,但在“电子政务”文献的学科分布中,公共管理学科和政治学科合计占51%、计算机学科占19%,而“数字政府”文献的学科分布则分别为69%和2%;同时,“电子政务”的CSSCI文献占11%,“数字政府”则占25%;“电子政务”的EI(工程索引)和CSCD(中国科学引文数据库)文献共计274篇,“数字政府”则为0篇。这些数据说明,技术类文献更倾向于使用“电子政务”,而“数字政府”则更多被人文社科文献使用。

《人民日报》对两个概念的使用通常涉及地方政府实践创新或企业技术应用。检索《人民日报》图文数据库发现,文献分布情况与知网颇为相似。比如,首次提及“电子政务”也是在1999年,介绍一组企业产品。“数字政府”则最早出现于2003年,是“数字邯郸”项目的一部分。该项目全名《邯郸市数字城市建设研究》,是世界银行的援华项目之一。截至2019年年底,在标题或正文中提及“电子政务”的报道数量超过1 000篇,其中高峰期在2003年为129篇。同期提及“数字政府”的仅61篇,2017年及之前共10篇,2018年之后明显增加。在政策方面,根据对历年国务院政府工作报告的检索,2002—2016年提及“电子政务”共8次,而“数字政府”尚未提及。截至2019年,《国务院公报》所转载文件中提到“电子政务”的共计156篇,最早是2001年时任国家发展计划委员会主任曾培炎在第九届全国人大第四次会议上所作的报告1;同期提及“数字政府”的文献仅为2篇,首篇是2018年6月李克强总理在深化“放管服”改革会议的讲话2。

综上,首先,“数字政府”在理论研究和地方实践中都不是一个新概念。尽管主要源于“数字城市”,中文“数字政府”不仅与“电子政务”几乎同时出现,而且含义基本相似,只是在使用上与学科背景、使用环境等相关。其次,“数字政府”在中央层面的政策文件中是一个新的政策概念。而这里所谓“政策概念”是指在政府正式政策文本中出现的专用术语。同样,作为政策概念的“电子政务”已经有较长的使用时间。政策概念需要落实为具体目标和任务,使用哪一个概念说明政府对特定事物的认知。因此,“数字政府”与“电子政务”之间主要是作为一种政策概念的差别,反映了不同的政策内容。

二、顶层设计:系统、规划与管理

(一)早期政府信息化

在“电子政务”作为中文概念出现之前,关于政府对技术的运用并无统一概念,而是后来被总结为“政府(或政务)信息化”。往前可追溯到1973年第四机械工业部召开的“电子计算机专业会议”,把“计算机的普及应用”提到了电子工业部门的工作任务中。从那时开始,中国政府将计算机技术应用于电力、地震、气象、地质、人口等领域的统计和科学计算工作中,规模最大的一次是在1982年第三次全国人口普查中“用电子计算机进行处理”。

1993年年底,国务院批准成立了国家层面第一个信息化管理机构,即国家经济信息化联席会议,由时任副总理邹家华任主席。由此可以看出,早期信息化主要是“经济管理信息化”。早在1983年,国务院就正式批准组建了国家计划委员会经济信息管理办公室,负责全国经济信息管理系统建设规划和信息技术方案的制订工作。该部门的设立标志着政府对计算技术的运用从数据统计发展到宏观经济管理。1986年,国务院批准在国家计划委员会下组建国家经济信息中心(后改为国家信息中心)专门负责国家经济信息系统建设。事实上,从1984年开始,国务院先后批准经济、金融、铁道、电力等十多个关系到国家经济命脉的国家级信息系统建设。1993—1994年启动的“金关”(对外贸易)、“金桥”(经济信息通信网)、“金卡”(金融)和“金税”工程,都属于重大经济信息化工程。1997年,第一次全国信息化工作会议上,邹家华在工作报告中要求:加快(当时)已经启动的金字工程建设和加快国民经济重要领域的信息化建设。虽然当时未讲政务信息化或电子政务,但在会议上提出信息化建设要“统筹规划、国家主导;统一标准、联合建设;互联互通、资源共享”———这二十四字至今仍然是重要原则。

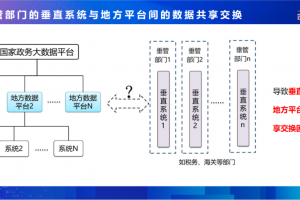

总的来说,这段时期政府业务系统建设被归入信息化范畴。一批大型业务系统逐步按照“条条”模式建立起来,从中央一直延伸到地方甚至基层,逐步建立起全国上下贯通的信息通道,这也成为后来业务系统“烟囱林立”局面的源头。

(二)电子政务的总体规划

国家层面“电子政务”的整体建设思路在中共中央办公厅(以下简称“中办”)、国务院办公厅(以下简称“国办”)联合下发的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中办发[2002]17号,以下简称“17号文件”)中得到正式确认。17号文件指出,电子政务对“加快政府职能改变,提高行政质量和效率,增强政府监管和服务能力”具有重要意义。党的十六大报告和2002年国务院《政府工作报告》都将“推行电子政务”列为“转变政府职能”的重要任务。17号文件提出的中国电子政务的基本框架,即“一站”“两网”“四库”“十二金”,对应中央和地方综合门户网站、政府内网和外网、四大基础信息库和十二个重要领域业务系统。2006年,国家信息化领导小组印发的《国家电子政务总体框架》(国信[2006]2号,以下简称“2号文件”)是对17号文件的细化,这是时隔四年之后新的思路和方案,比如,在“十二金”之外又增加了5项“优先支持的业务系统”和8项“已建、在建和拟建的电子政务应用系统”;17号文件中提出“党的工作业务系统建设方案由中共中央办公厅研究提出”,而2号文件中则指出“为党委、人大、政府、政协、法院、检察院提供了电子政务技术支持”,明确电子政务范围覆盖党和国家机构,这在一定程度上也说明“电子政务”比“电子政府”更适合中国国情。

17号文件和2号文件代表了国家层面的顶层设计,是当时国家信息化领导小组的经典之作。这个机构的前身可以追溯到1993年成立的国家经济信息化联席会议,1996年成立的国务院信息化工作领导小组(见《国务院办公厅关于成立国务院信息化工作领导小组的通知》国办发[1996]15号),并于1999年升格为国家信息化工作领导小组,由时任副总理吴邦国担任组长(见《国务院办公厅关于成立国家信息化工作领导小组的通知》国办发[1999]103号)。2001年又重组成立国家信息化领导小组并由总理朱基担任组长,常设办事机构是国务院信息化工作办公室。2008年,国务院信息化工作办公室的职责被整合并入工业和信息化部(以下简称“工信部”)。这个办事机构最早在1996年曾是专职机构,1999年其工作整体转由当时的信息产业部(即工信部的前身)负责。

2011年,工信部发布《国家电子政务“十二五”规划》(工信部规[2011]567号),与后面国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)的工程规划有所不同,这份规划旨在指导和推动全国的电子政务建设,概括了从应用、服务、共享、基础设施到安全等方面的建设内容。由于工信部在综合协调上的局限性,这份规划的具体效力较难判断。随着主管电子政务业务的信息化推进司在2014年再次被划归中共中央网络安全和信息化委员会办公室(以下简称“中央网信办”),这份规划也在“十二五”结束后被正式宣布失效。中央网信办(信息化发展局)成为国家电子政务建设的统筹领导部门。2018年4月,习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调“要运用信息化手段推进政务公开、党务公开,加快推进电子政务,构建全流程一体化在线服务平台”。2019年年初,中央网信办联合中办、国办、国家发改委、工信部、国家标准化管理委员会(以下简称“国家标准委”)联合印发了《关于开展国家电子政务综合试点的通知》,其目的重在试点,因而内容较为精简,仅涉及基础设施集约化、政务信息资源共享、“互联网+政务服务”和电子文件应用等四个方面,并要求试点单位将实施方案、评估结果以及总结报告等同时提交中央网信办与国家发改委。

三、工程与试点:由分及统,点面结合

(一)政务信息化工程规划

国家发改委在“十二五”期间发布了《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》(发改高技[2012]1202号,以下简称“十二五规划”)。这份规划和上述工信部的规划“同气连枝”,在内容上也更接近于17号文件和2号文件。这或许是因为工程规划更注重对原规划的落实。该规划使用“政务信息化”一词,此后国家发改委发布的《关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》(发改高技[2013]266号,以下简称“266号文件”)明确说明,所谓“电子政务”就是“十二五”工程规划中列出的各项“使用中央财政性资金建设的政务信息化工程建设项目”,将“政务信息化”和电子政务画上等号。

以“十二金”为代表的业务应用系统一直是中国电子政务的建设重点,但有许多重大成果存在信息孤岛、数据烟囱等问题。因此,这份具有重要创新思路的“十二五规划”提出,要实现“从过去注重业务流程电子化、提高办公效率,向更加注重支撑部门履行职能、提高政务效能、有效解决社会问题转变”,“要从部门独立建设、自成体系,向跨部门跨区域的协同互动和资源共享转变”。为此,起草者们尝试改变过去以部门为导向的建设思路,转而构建以政策问题为导向,跨部门协同治理的新架构,因而首先他们对国家重大政策进行了梳理,由此提出具体建设任务。这种跨部门、跨区域,以问题为导向的建设思路延续到《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》(发改高技[2017]1449号,以下简称“十三五规划”)。“十三五规划”提出“基本形成满足国家治理体系和治理能力现代化要求的政务信息化体系”的目标,形成大平台、大数据、大系统的电子政务工程总体架构。

以问题为导向设计规划任务,试图打破数据壁垒促成政务协同的思路,与现有科层化体制之间必然存在不协调,推进并非易事。这在基础信息库建设中表现十分明显。17号文件提出建设四大国家基础信息库,即人口基础信息库、法人单位基础信息库、自然资源和空间地理信息资源库、宏观经济数据库,这是首次在国家层面对跨部门、跨层级政务信息资源共享提出建设目标。“十二五规划”里增加了“文化信息资源库”,初衷是希望“推动文化信息资源共享和开发利用,促进中华文化的传承和传播,提升国家文化软实力”,但在推进时涉及多家部委,未能形成统一意见,因而在“十三五规划”中与宏观库一同被取消,取而代之的是社会信用信息库。其他信息库尽管继续保留,进展各有不同。比如,“十三五规划”对人口库提出的目标之一是:将人口基础信息库的交换平台向统一的国家数据共享交换枢纽迁移,实现分散于部门专网的人口基础信息向国家电子政务网络实时共享汇聚。这实际意味着从“十五”开始提出的人口信息的实质共享仍未建立起来。2016年9月,国务院印发了《政务信息资源共享管理暂行办法》(国发[2016]51号),提出要组织编制国家政务信息资源目录、建设国家数据共享交换平台,试图解决多年未能彻底解决的国家层面的政务数据共享问题,其中制定指南、汇总目录、推动平台及体系建设和工作评价等任务都由国家发改委负责,具体建设则落到由国家发改委主管的国家信息中心,后者同时挂“国家电子政务外网管理中心”的牌子。

(二)信息惠民与新型智慧城市

推进信息资源共享的另一种思路是把跨部门、跨系统信息整合下放地方,在城市中探索信息化新模式,即从原先主要以“条条”为主的建设模式转变为“条块”结合模式。其中,“信息惠民”和“新型智慧城市”的试点政策成为对新模式的尝试。电子政务试点早已有之,比如,原广东省南海市(现为佛山市南海区)、四川省绵阳市等都曾经是早期的试点城市,但整体规模较小。“信息惠民”和“新型智慧城市”在政策过程上颇具相似性,皆是先由某个部委提出并启动第一轮地方试点,然后再扩大为由国家发改委牵头,多个业务部门参加的新一轮试点。

“信息惠民”最早是在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2012]28号)中提出的,当时被归入新型信息服务产业的重大行动;翌年,《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发[2013]32号)也要求“加快实施‘信息惠民’工程”,为此工信部两批次遴选了104个信息消费试点城市4。按照惯例,“信息惠民”应出自工信部之手,但其政策范围相应有所局限。2014年,转由国家发改委牵头,会同中央机构编制委员会办公室、工信部等十二个部委发布了《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》(发改高技[2014]46号)和《关于同意深圳市等80个城市建设信息惠民国家试点城市的通知》(发改高技[2014]1274号)。在这两份文件中,“信息惠民”政策范围被大幅增加,明确要“围绕解决民生领域管理服务存在的突出矛盾和制约因素”,以社会保障等九大民生领域为重点“提升各级政府公共服务水平和社会管理能力”。十二个部委各司其职,其中“统筹建立政府公共服务信息平台……逐步实现公共服务事项和社会信息服务的全人群覆盖、全天候受理和‘一站式’办理”的牵头任务交付国家发改委。2016年,国家发改委又联合十个部委(其组成与十二部委有所不同)发布《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》(国办发[2016]23号),提出“在试点地区实现‘一号一窗一网’”目标。这个新目标与之前电子政务规划中“一站式”思路一脉相承,同时又将信息惠民工程纳入“互联网+政务服务”的新轨道。

同样,由国家发改委牵头的“新型智慧城市”也将“政务服务”列为评价体系中二级指标中的第1号,专门评价城市政府推进政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”的情况。智慧城市最早是IBM公司提出的关于城市管理“智慧化”的解决方案或方法论。2012年年底,住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)开始在全国组织国家智慧城市试点工作,分三批公布290个试点城市。尽管其评价指标也考虑到方方面面5,从最新组建的住建部智慧城市专家委员会来看6,该版本的智慧城市侧重于城乡规划建设的数字化。对于住建部而言,一个显然的困难是,智慧城市建设涉及多部门协调,仅靠单个非综合性部门推动是远远不够的。上述这个版本似乎并未得到广泛认同,2016年《国家信息化发展战略纲要》(中办发[2016]48号)《“十三五”国家信息化规划》(国发[2016]73号)均提出要建设“新型智慧城市”。同年,国家发改委、中央网信办牵头会同国家标准委、教育部等25个相关部门成立了新型智慧城市建设部际协调工作组,并组织开展“新型智慧城市评价工作”。

四、服务与监管:从互联网技术到互联网思维

(一)基于政府网站的信息服务

利用互联网提供信息服务从一开始就是电子政务的核心内容,政府网站是其中最重要的工具。发达国家最初提出电子政务的概念就是指利用网站为公众提供服务。前述20世纪90年代末的文献中出现“电子政务”,与1998年首次出现地方政府网站和1999年由40多家部委(办、局)信息主管部门联合发起的“政府上网”工程之间显然密切相关。17号文件提出要“建设并整合中央和地方的综合门户网站”推进公共服务,2号文件则要求“通过计算机、电视、电话等多种手段,把服务延伸到街道社区和村镇,惠及全民”,是考虑数字鸿沟而拓展电子服务的实现手段。之后政府网站作为一项常规性工作由办公厅系统负责。2006年发布的《关于加强政府网站建设和管理工作的意见》(国办发[2006]104号),比较全面地提到信息发布、在线办事和开发公益性便民(信息)服务等事项。2011年发布的《关于进一步加强政府网站管理工作的通知》(国办函[2011]40号)专门强调了信息公开和网站管理,但实际作用有限。20世纪90年代以来,各地各级政府网站遍地开花,粗放式的发展带来的诸如“僵尸网站”等问题严重地影响了政府的形象和公信力。

为此,国办2014年印发了《关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发[2014]57号,以下简称“57号文件”),明确政府网站是“网络时代政府履行职责的重要平台”“建好管好政府网站是各级政府及其部门的重要职责”“(为)推进国家治理体系和治理能力现代化发挥积极作用”等,首次将政府网站提升到国家治理层面;并提出“推进集约化建设”,“在确保安全的前提下,各省(区、市)要建设本地区统一的政府网站技术平台”等。集约化的目的是希望建设统一技术平台,解决基层网站由于人力、资金和技术不足而出现的更新不及时、安全防护无保障等问题,减少重复投资,降低维护成本。此后,国办开展对全国政府网站进行普查(抽查)和集约化治理。2017年,国办又印发《政府网站发展指引》(国办发[2017]47号),指导全国各级政府网站的规范发展。截至2019年6月,全国政府网站共计15 143个,与2015年12月的数据相比减少了77%7。

2009年以后,政务微博、政务微信和政务小程序(APP)相继出现,结束了政府网站作为网络信息服务唯一渠道的时代。2016年,中办、国办在《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发[2016]8号)中提出要“充分利用政务微博微信、政务客户端等新平台,扩大信息传播”。2018年,国办又专门发布《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》(国办发[2018]123号),将政务新媒体提升为“党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众的重要渠道”,由此形成一个多元化、多平台的政务信息发布体系。

(二)信息公开与政务信息资源的开放

如果说业务系统的建设重点是流程重塑,那么信息资源建设的关键就是共享和开放。信息资源管理本身是独立的政策与学术领域,但政府信息共享与开放从一开始就和电子政务密切相关。国家层面的信息资源共享主要体现在国家发改委的工程规划中,信息公开的责任则落在国办。

1. 中国政府信息公开从一开始就与电子政务紧密联系。

17号文件已经提到了“信息公开”,2号文件将政府门户网站也定位为“政府信息公开的重要渠道”。2014年的57号文件则将政府网站升级为“政府信息公开的第一平台”。值得注意的是,2号文件曾提出的信息公开应“以公开为原则,以不公开为例外”,这个想法并未升级到2007年版的《政府信息公开条例》中。信息公开主管职责则从一开始就被归入政府办公厅系统。根据已公开的2008年版《国务院办公厅主要职责内设机构和人员编制规定》,当时专门设立电子政务办公室,职责包含中央政府门户网站的建设、运营和内容保障。2010年从电子政务办公室中分出政府信息公开办公室(目前为政府信息与政务公开办公室),中央政府门户网站的管理职责也被调整过来,又于2016年成立直属国办的中国政府网运行中心。

2. 向社会公开(开放)政府信息资源在政策上最早可以追溯到2004年。

中办、国办联合印发的《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》(中办发[2004]34号)要求,政务部门“主动为企业和公众提供公益性信息服务,积极向公益性机构提供必要的信息资源”。这是中国政府最早关于向社会开放信息资源的政策表述。2017年,中央全面深化改革领导小组第三十二次会议提出要“推进公共信息资源开放”,为此中央网信办、国家发改委和工信部联合印发了《公共信息资源开放试点工作方案》,确定在多个城市开展公共信息资源开放试点。这项试点可以看作中央层面对政府数据开放的政策回应。“公共”二字代表信息资源范围超过了行政机构范畴。有意思的是,这份文件并未使用国际上通用的“数据”而是“信息”。可能的解释如下:一是避免在工作中对数据和信息做出实质的区分;二是为了与既有政策和工作相衔接,文件中提到将国家发改委《政务信息资源目录编制指南(试行)》作为开放目录的基础。主管信息公开工作的国办信息公开办虽然未列为起草机构,但在文件中也被赋予相应责任,试点方案和总结都要同时报送上述四个部门。

(三)“互联网+”

如果说政府对互联网的早期应用仅将互联网视为一种新的信息传播技术,那么近十年来政府正在努力地适应新的发展形势并逐渐形成“互联网思维”。政务微博、微信和小程序等都是这种思维的直接反映,“互联网+”则是这种思维的集大成者。“互联网+”是首个由中国企业和政府针对当前和未来经济社会形态激烈变化所提出的概念创新,刻画了新技术与传统经济社会和政治的“化学性”融合。

与“信息惠民”侧重于民生领域所不同,“互联网+”起初主要指经济领域的转型。李克强总理指出“从简政放权、放管结合、优化服务,到大众创业、万众创新,再到‘互联网+’,这是一脉相承的”。在《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》中,“互联网+政务服务”被明确为深化“放管服”改革的关键环节(国办发[2018]45号)。早在2016年,《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发[2016]55号)就曾明确“互联网+政务服务”要“持续改善营商环境……让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率”。2016—2019年,“互联网+政务服务”4次被写入国务院《政府工作报告》,“电子政务”则在2017年之后的报告中消失;2016年的报告将“电子政务”放在对上一年的总结部分,“互联网+政务服务”则放在重点要做好的工作部分,似乎宣告二者之间的衔接关系。“互联网+政务服务”的全国督导督查职责被赋予国办,国家政务服务平台也在2019年下半年上线后,逐步被纳入中央政府网站的一级栏目。

如果说政务服务强调“由内到外”,那么监管则侧重于“自下而上”。自“放管服”改革启动以后,“放权”与“服务”一直是引人注目的改革焦点,监管则是关注较少的“短板”。实际上中央提出“互联网+监管”要早于“互联网+政务服务”。李克强总理在2015年国务院“放管服”改革电视电话会议上提出要“探索实行‘互联网+监管’模式”。不过这个概念一直到2018年10月底国务院常务会议才正式列入中央的政策议程,即“依托国家政务服务平台建设‘互联网+监管’系统”。实际上中国电子政务建设从一开始就与政府监管紧密相关,在新技术条件下监管模式更加丰富。因此,国务院常务会议上强调要“实现对监管的‘监管’”是基于传统各领域监管系统建立“再监管”系统,其意图不言而喻。目前,国家层面监管系统的建设任务也被交付国办,但“对监管的‘监管’”在职责上由什么部门负责还有待观察。

五、地方治理数字化:模式创新与体制转型

(一)地方电子政务建设

相比中央部门,地方政府在技术运用方面更具有目标上的前瞻性、思路上的开创性和方法上的灵活性。

地方电子政务建设早期就已经具有很强的改革理念。以北京市为例,早在2000年,北京市第十一届人大第三次会议上就提出要“重点开发电子政务”。2001年年初,北京市政府印发了《关于加快政务信息化建设的意见》,提到“九五”期间北京市制定了《首都信息化1998—2010年发展规划(纲要)》,初步建成首都公用信息平台,123个单位在“首都之窗”上建立了网站;并要求两年内实现面向企业和公众的审批、管理和服务业务上网进行,政府内部初步实现无纸化办公和网上办公。北京市发改委在规划网上审批服务系统时提出“一次提交、多次使用,一口提交、多口使用”的设计理念;当时上海市浦东新区也提出“统一办事中心、统一用户中心、统一管理平台、统一效能监督平台”的四统一模式等,这些都是当下“最多跑一次”的早期版本。

(二)地方数字政府改革

近年来,数字化发达地区率先启动数字政府改革。2001年,广东省江门市下辖开平市即启动全国首个“数字政府”项目,主要内容包括政务管理系统、行政文件归档系统、文件中心等十个应用系统和硬件建设。之后,河北省邯郸市、北京市海淀区等也曾立项数字政府项目。这些早期的地方工程未在全国形成影响力,直至2018年“数字政府”才重新在实务界流行起来,这显然与2017年年底中央提出“数字中国”战略相关。在信息化甫现时,业界便按照政府、市场和社会三元关系将信息化分解为电子政务、电子商务和电子社区,因而在地方实践中将“数字中国”分解为数字政府和数字经济、数字社会也是一脉相承的。

2018年,《广东省“数字政府”建设总体规划(2018—2020年)》(粤府[2018]105号)被视为首个地方数字政府规划的文件,开篇指出“数字政府是对传统政务信息化模式的改革”,可以理解为超越传统电子政务的新模式。该规划既继承了“电子政务”的传统内容,又有新的方案,囊括了近十年来尤其是党的十八大以来地方政府运用的新技术概念和应用模式,同时在体制机制上也有所创新。

另一个数字化大省浙江省则通过“深化‘最多跑一次’改革,推进政府数字化转型”,其“政府转型”的内涵比广东的信息化模式创新又进一层。浙江省在2014年率先建设“政务服务网”,提出到政府办事要像“网购”一样方便。这个网站第一次打通全省政务机构,实现所谓“政务服务”的整体化,为后来中央和各地建设“互联网+政务服务”提供了借鉴。值得一提的是,20世纪八九十年代文献中“政务服务”是指机构内设办公室为领导提供诸如文字、秘书等服务,直到1999年浙江省金华市率先建设政务服务中心推行“一站式”审批模式,“政务服务”才指向政府为公众提供的服务。

依托本地大型互联网企业优势,地方数字政府建设提出了平台化概念,与英国政府提出“政府即平台”(Government as a Platform)概念类似。比如,广东省提出“大平台、小前端、富生态”集约建设新模式;围绕浙江省政务服务平台,作为系统开发商的阿里巴巴提出了“政务中台”的技术概念。平台的理想目标是让政府机构像电子商务一样在政府平台上可以直接开“店”,无须关注技术实现。其技术基础是在业务之间共享服务级的“能力库”,诸如人脸识别、在线支付、统一登录等独立功能模块可以经过配置并配以简单定制开发即可“组装”成新的业务应用。在2020年年初抗击新冠肺炎疫情中,浙江省在企业支持下于1月25—27日的48小时内快速开发出小应用程序支持防疫工作。

(三)地方政府大数据治理机构

长期分散建设运营的模式造成政府机构内部电子政务系统林立,既带来巨大技术管理和更新成本,系统开发需要很长时间,无法对社会问题做出快速反应;又带来庞大的人员和机构编制的投入,比如,广东省在“数字政府”改革前,55个省直单位共设有承担信息化工作的机构44个,人员编制745名;同时管理部门与信息技术部门也缺乏清晰的边界,技术变相地主导了政府信息化发展方向,出现“重技术、轻业务,重建设、轻应用”等现象。

自2014年开始,一些地方政府开始组建统筹政府大数据和数字政府建设的专门机构。四年后,在新一轮机构改革的自选项目中,众多省份纷纷选择此类机构作为改革突破口,陆续成立诸如大数据发展管理局、政务服务数据管理局、大数据统筹局等,尝试解决多年来地方政府大数据治理政出多门的问题,以提升数据资源开发利用效率和“互联网+”政务服务水平。大多数机构来自对既有机构和人员的整合,一部分是在工业和信息化委员会(或经济和信息化委员会)、政府办公室(厅)、发改委、信息中心等部门或其内设机构基础上进行重组,另一部分则是直接增加有关单位的数据治理职能;在职责上不仅涉及数字政府(电子政务)建设和政府大数据的归集、共享和开放,还包括大数据战略制定、产业发展和信息安全。各省机构改革方案各有不同,其中广东省走得最远,将政府部门内设信息化机构全部撤销,行政管理职能划归专门的数字政府管理部门,技术运营服务职能转交由国有电信运营商和行业领军企业共同出资的混合所有制企业。这种改革模式体现了机构平台化的思路,即将原先分散的IT治理架构集中到专门机构,实现资源集中、人员集中、技术集中、能力集中,从而形成合力为其他部门提供统一的IT管理和服务。尽管体制机制上还有不少问题需进一步理顺,此类机构正在探索和归拢与地方政府数字化相关的各项职能。

六、结论

综上所述,“数字政府”“电子政务”的差异体现在政策概念之中。就学术和技术研究而言,“电子政务”是常见的“大词”,“数字政府”是“小词”,二者不仅是实践总结,还包含未来想象以及对相关命题和一般规律的探索,其内涵越一般化,外延就越宽泛,就越可能包容不同概念,让不同研究和决策主体之间能够相互对话,产生更多思想和应用创新,因而没有必要做出严格区分。而就政策制定而言,政策概念需要落实为具体目标和任务,还要考虑政策之间的一致性。使用“数字政府”还是“电子政务”传递了政府相关认知或态度发生变化的信息,可能涉及政策信念、顶层设计、政策议题或业务架构的调整。

第一,核心目标从转变政府职能向治理现代化提升。电子政务在目标上以“政府职能转变”为基本出发点和立足点,侧重于政府行政管理信息化。新时代数字政府建设在核心目标上提升为服务于国家治理体系和治理能力现代化,是对领导人提出“运用大数据提升国家治理现代化水平”的落实。“最多跑一次”“不见面办事”等形象地概括了各级政府“以人民为中心”运用新技术完善治理体系、提高治理能力的具体模式和方法。

第二,顶层设计从流程范式向数据范式转变。政府决策者越来越重视数据价值。流程范式是通过流程来组织数据;数据范式是通过数据来组织流程。如果说流程范式更多侧重于规范化、标准化,强调管理者思维和项目思维,那么数据范式则更加侧重于个性化、精准化,强调服务对象思维和整体思维。在推进治理现代化的执政理念和执行力的驱动下,数据的资源化为实现政府数字化转型提供了可能。

第三,政策议题从“用数据治理”向“对数据治理”扩展。“用数据治理”将数据视为治理手段,“对数据治理”将数据视为治理对象,既包括政府内部的数据治理,比如数据共享开放,也包括对市场数据(活动)的治理,比如促进数据产业发展,为网络空间提供秩序。随着数字经济的发展,新的议题日益增多,已经成为地方网信部门、大数据机构的重要职责。

第四,治理架构从分散化模式向平台化模式转变。平台化在数字政府建设中正在成为一种趋势。平台的本质就是服务资源的共享与复用。在体制层面,地方大数据治理机构实现了机构的“平台化”;在机制层面,政务微信、政务微博等第三方平台、政府网站集约化平台,以及“中台”建设等正在通过不同的平台化方案,降低数字政府建设、运行和维护成本,提高服务和监管效率。

第五,技术基础从信息化向智能化升级。需补充的是,新时代数字政府对技术的政策注意力正在从过去以个人计算机、办公自动化、管理信息系统、互联网为代表的信息化技术体系转向以人工智能、大数据、云计算和移动通信为代表的智能化技术体系,其应用也相应地从人机合作计算模式转变为机器自主计算模式,后者为治理现代化创新提供了更大空间。

作者:黄璜

北京大学政府管理学院公共政策系职副教授,办公电话:010-62755674,Email:huanghuang@pku.edu.cn

江苏省南通市人,现任北京大学政府管理学院副院长,北京大学公共政策研究中心主任,公共治理研究所副所长,兼任中国行政管理学会理事,全国政策科学研究会常务理事。

研究领域:1、数字政府 2、计算社会科学 3、公共政策分析

教育背景

1、2005/9-2010/1 北京大学政府管理学院,获行政管理学专业管理学博士学位

2、2000/9-2003/7 北京大学信息科学技术学院,获计算机软件与理论专业理学硕士学位

3、1996/9-2000/7 北京大学计算机科学技术系,获计算机科学与技术专业理学学士学位

职业经历

1、2011-今 北京大学政府管理学院副教授

2、2016-2017 澳门理工学院社会经济与公共政策研究所 所长、客座副教授

3、2012-2013 国家新闻出版总署信息化办副处长

4、2005-2011 北京大学政府管理学院讲师

论文与出版

1.黄璜.中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系[J].行政论坛,2020,27(03):47-55.

2.黄璜.数字政府:政策、特征与概念[J].治理研究,2020(3):6-15

3.黄璜.数据计算与治理变革:对政府计算的研究与基于计算的政府研究[J].电子政务,2020(01):2-12.

4.Zhu J, Huang H, Zhang D. “Big Tigers, Big Data”: Learning Social Reactions to China’s Anticorruption Campaign through Online Feedback[J]. Public Administration Review, 2019, 79(4): 500-513.

5.李重照,黄璜.中国地方政府数据共享的影响因素研究[J].中国行政管理,2019(08):47-54.

6.林梦瑶,李重照,黄璜.英国数字政府:战略、工具与治理结构[J].电子政务,2019(08):91-102.

7.黄璜,成照根.“互联网+监管”:政策演变与模式划分[J].电子政务,2019(07):68-78. 人大复印报刊资料《公共行政》2019年10期转载

8.黄璜.建设以人民为中心的智慧社会[J].中国党政干部论坛,2019(02):14-16.

9.李重照,黄璜.英国政府数据治理的政策与治理结构[J].电子政务,2019(01):20-31.

10.黄璜,孙学智.中国地方政府数据治理机构的初步研究:现状与模式[J].中国行政管理,2018(12):31-36.

11.黄璜.数字政府的概念结构:信息能力、数据流动与知识应用——兼论DIKW模型与IDK原则[J].学海,2018(04):158-167. 人大复印报刊资料《公共行政》2018年第11期转载

12.张栋.黄璜:数据治理要在发展和风险之间求平衡[J].团结,2018(03):39-42.

13.黄璜.人工智能之辨:计算本质、目标分类与议题划分[J].电子政务,2018(03):2-11.

14.黄璜.对“数据流动”的治理——论政府数据治理的理论嬗变与框架[J].南京社会科学,2018(02):53-62. 新华文摘2018年第10期摘编,中国社会科学文摘2018年第6期摘编。

15.黄璜,《合作逻辑:一种演化模拟的视角》,科学出版社,2017年

16.黄璜、张锐昕主编:“区域公共治理:理论与实践”学术研讨会论文集,澳门理工学院出版,2017年

17.黄璜.美国联邦政府数据治理:政策与结构[J].中国行政管理,2017(08):47-56.

18.黄璜, 陈庆云.澳门五年发展规划:目标体系、主体互动与资源优化[J].澳门理工学报·人文社会科学版,2017(01). 人大复印报刊资料《台、港、澳研究》2017年03期转载。

19.黄璜.打造安全网络空间,明确网络权利基础[J].电子政务,2017(2).

20.黄璜,赵倩,张锐昕.论政府数据开放与信息公开——对现有观点的反思与重构[J].中国行政管理,2016(11):13-18.

21.黄璜.微政务:一种嵌入式的治理初探[J].行政论坛,2016,23(06):42-46.

22.黄璜.“网信”事业发展中的互联网企业责任:问题与矛盾[J].电子政务,2016(6)

23.黄璜.从三个层面看网络空间命运共同体[J].紫光阁,2016(01):94.

24.曹磊、陈灿、郭勤贵、黄璜、卢彦,《互联网+:跨界与融合》,机械工业出版社,2015年

25.黄璜.互联网治理中的变与不变[J].网络传播,2015(12).

26.黄璜,黄竹修.大数据与公共政策研究:概念、关系与视角[J].中国行政管理,2015(10):25-30.

27.黄璜.互联网+、国家治理与公共政策[J].电子政务,2015(07):54-65.

28.黄璜.政策科学再思考:学科使命、政策过程与分析方法[J].中国行政管理,2015(01):111-118.人民网、光明网、中国社会科学网等转载

29.黄璜,袁嘉炜.智慧城市的政策分析:过程、信念与政策设计[J].电子政务,2014(01):23-33.

30.黄璜.合作的逻辑:基于强欺骗策略的演化分析[J].管理科学学报,2013,16(09):1-8.

31.黄璜,《理解电子政务:从理论到实践》,北大出版社,2011

32.黄璜.合作进化模型综述[J].北京大学学报(自然科学版),2011,47(01):185-192.

33.黄璜.面向知识管理的电子政务[J].行政管理改革,2010(11):68-71.人民网理论频道全文转载。

34.黄璜.论政府知识管理及其目标选择[J].中国行政管理,2010(10):61-64.

35.黄璜.基于社会资本的合作演化研究——“基于主体建模”方法的博弈推演[J].中国软科学,2010(09):173-184.

36.黄璜.社会科学研究中“基于主体建模”方法评述[J].国外社会科学,2010(05):40-47. 《新华文摘》2010年第22期全文转载。

37.黄璜.基于“信任”与“网络”的合作演化[J].软科学,2010,24(02):30-35.

38.黄璜.基于合作关系的地区文化差异分析——从公共管理的研究视角[J].中国行政管理,2009(04):120-124. 人大复印报刊资料《公共行政》2009年第7期全文转载。

39.黄璜.从信息产品特性论政府信息公开[J].情报杂志,2007(09):43-45+50.

40.黄璜参编,陈庆云主编,《公共政策分析》,北大出版社,2006

41.黄璜.电子治理:超越电子政务的新范式[J].江苏社会科学,2006(S2):49-51.

42.余斌、黄璜等,《中国电子政务工程推广应用指南》,解放军出版社,2005

43.骆永华、黄璜,《灵动商务:收回渠道分享的利润》,新华出版社,2005

44.黄璜、万星等译,《灵动企业》,北京,机械工业出版社,2004年第1版。(原著:Nicholas D. Evans,Business Agility:Strategies for Gaining Competitive Advantage Through Mobile Business Solutions)

45.黄璜、李彬路等译,《高效经理人的日常管理必修课》,北京,机械工业出版社,2004年第1版。(原著:Paula J. Caproni,The Practical Coach : Management Skills for Everyday Life)

46.黄璜,刘吟,周欣,孙家骕.面向对象软件度量工具体系框架研究[J].计算机工程与应用,2003(27):64-66+159.

47.周欣,黄璜,孙家骕,燕小荣.软件体系结构质量评价概述[J].计算机科学,2003(01):49-52.

48.黄璜,周欣,孙家骕.层次型Java软件质量度量模型研究[J].计算机科学,2003(05):85-89.

49.黄璜、周欣、刘吟、孙家骕,《度量模型构造中主度量分析器PMA的设计》,《2003全国软件与应用学术会议文集》,北京,2003,机械工业出版社。

50.周欣、秦涛、黄璜、孙家骕,《度量面向对象设计》,《2002全国软件与应用学术会议(NASAC 2002)文集》,2002,北京,机械工业出版社。

报纸

1.郁健兴、杨嵘均、佟德志、黄璜,《防控疫情 如何解好“数字治理”这道题》,光明日报,2020年2月5日

2.王露、孟庆国、黄璜、杨嵘均,《叩问“数字治理”的时代功用》,《光明日报》(2019年12月25日 07版

3.黄璜,《现代城市治理需要共享参与》,《社会科学报》,2019年总第1677期第4版,2019

4.黄璜,《灾后重建应立足三个层面》,《澳门日报》,2017年9月7日,B11版

5.黄璜,《规范重大行政决策要“形”“神”兼备》,《社会科学报》,2017年第1570期第4版,2017年08月14日

6.黄璜,《智慧城市建設若干思考》,澳门日报,2017年8月21日,8月22日

7.黄璜,《學者倡建“一帶一路”數據平台》,《澳门日报》,2017年4月26日

8.黄璜,《物联网发展既要“放权”也要“限权》,《社会科学报》,2016总第1537期4版,2016年12月21日

9.黄璜,《理解特区五年规划的四项重点》,《澳门日报》,2016年9月28日

10.黄璜,《政务公开新规致力构建开放透明的治理环境》,《光明日报》,2016年02月22日 03版(本文被中央政府网站、人民网、多家中央部委网站及各级地方政府网站转载)

11.黄璜,《“互联网+”的政策核心:技术创新与治理责任》,《成都日报·理论周刊》,2015年6月

12.黄璜,明确职责,集约发展:“政府网站”的机遇和挑战,2014年12月2日,新华网时政频道(本文被中央政府网站全文转载)

13.黄璜,《跨部门数据协作为何举步维艰》,《中国计算机报》,2007-08-20

14.黄璜,《不妨推进药监信息公开》,《中国计算机报》,2007-07-30

15.黄璜,《直面部门利益,求解协调困局》,《中国计算机报》,2007-03-28

16.黄璜,《“孪生”身份证启示录》,《中国计算机报》,2007-03-28

17.黄璜,《电子政务运营的双轨制》,《中国计算机报》,2007-01-24

会议

1.黄璜,平台驱动的数字政府,第六届首都治理论坛:超大城市治理如何数字化转型,2020年6月21日

2.黄璜,监管向善:命题与框架,第十一届创新中国论坛,2019-12-28

3.黄璜,政治注意力的变迁:基于领导文集的分析,2019中国治理的政策过程工作坊,2019-10-13

4.黄璜,政治注意力的变迁:基于领导文集的分析,第二届政府管理论坛暨纪念北京大学政治学120周年研讨会,2019-09-27

5.黄璜,数字政府:创新与转型,第三届首都治理论坛:城市的人民性及其治理意蕴,2019-09-21

6.黄璜,小切口·大问题 贵阳专题研讨会,2019年8月10-11日

7.黄璜,数据治理:从服务科技到监管科技,2019中国国际大数据产业博览会“数字中国:新时代 新动能 新发展”论坛,2019年5月26日

8.黄璜,数字政府与政府数据治理的若干议题,2019中国国际大数据产业博览会“大数据安全与风险治理”论坛,2019年5月25日。

9.黄璜,中国数字政府:时间发展、系统演化与理论构建,2018中国数字政府论坛——政务服务与政府数字化转型,清华大学,2018年12月21日

10.黄璜,监管科技:新的风向,2018金融科技赋能实体经济高峰论坛,上海交通大学,2018/12/9

11.黄璜,中国地方政府数据治理机构的初步研究,评估政府的理论、实践与方法研讨会,澳门理工学院,2018/12/6

12.黄璜,对“数据流动”的治理——关于政府数据治理的一种理论视角,“数据治理:大数据如何革新政府治理”理论与实践研讨会,清华大学,2018年4月22日

13.黄璜,数据权利之辩,长城工程科技会议第四次会议-公共管理学院分会,清华大学,2018年1月28日

14.黄璜,数字政府:中国的经验与理论回应,第四届全国城市治理与学科建设论坛,华中科技大学,2018年11月16日-18日

15.黄璜,数字政府:中国的经验与理论发展,“技术的变化对现代治理的挑战”学术研讨会,中国政法大学,2018年11月10日

16.黄璜,数字政府的发展变革与实践趋势,大数据与“放管服”改革研讨会,内蒙古大学,2018年7月21日-22日

17.黄璜,数字治理时代公共管理学科的回应与发展,第三届数字政府治理学术研讨会,山东师范大学,2018年9月14日-15日

18.黄璜,关于数字政府治理学科建设的建议,第二届数字政府治理学术研讨会,山东师范大学,2018年3月25日

19.黄璜,澳门立法会选举组别政纲中的福利议程,“比较视野下的社区发展与福利政策”研讨会,同济大学,2018年1月12日

20.黄璜,对“数据流动”的治理:关于政府数据治理的新视角,“电子治理的创新与挑战”研讨会,吉林大学行政学院,2017年11月8-9日

21.Huang Huang,Governance of “Flows of Data”: A New Perspective of Government Data Governance and Policy Framework,“发展路径比较:中国、东亚与世界”国际研讨会,北京大学国家治理研究院、北京大学国家治理协同创新中心、吉林大学国家治理协同创新中心、吉林大学社会公正与政府治理研究中心、吉林大学行政学院、韩国成均馆大学当代中国研究所、日本东京大学公共政策学院、澳大利亚墨尔本大学亚洲学院联合举办,2017年11月4-5日。

22.黄璜,《对“数据流动”的治理——论政府数据治理的理论嬗变与框架》,“数据治理:问题与挑战”学术研讨会,澳门理工学院,2017年10月26-27日

23.Huang Huang,Governance of “Flows of Data”: Theory Development and Policy Framework of Government Data Governance,“基于共享发展的电子治理”国际研讨会,东部地区公共行政组织(EROPA)电子政务研究中心,2017年10月11-13日

24.黄璜,《从电子政务到政府数据治理:概念发展与理论初探》,内蒙古大学·政府数据治理与大数据产业政策学术会议,2017年7月29日-30日

25.黄璜,美国联邦政府数据治理:政策与结构,第五届公共治理青年论坛,广州大学,2017年5月20—21日

26.黄璜、鄞益奋、陈庆云、张锐昕,《澳门特区五年发展规划:制定过程和社会参与》,“新型城镇化、空间正义与城市包容性发展”高端论坛,山东济南(山东大学),2016年11月

27.朱江南、黄璜、张冬,《大老虎,大数据:中国反腐运动的网络反馈》,中国社会治理高端论坛:结构性改革与社会治理体系构建,广东广州(华南理工大学),2016年11月27日

28.黄璜,《“互联网+”中国公共政策转型与创新——政府数据开放的政策研究》,“公共数据开放与隐私保护——智慧城市和电子政府建设中的国际经验:政策、法律与模式”国际研讨会,北京(北京大学),2016

29.黄璜,《“互联网+”与国家治理——兼论中国政府网站的创新》,第二届“新技术革命与公共治理:现状与未来,机遇和挑战”工作坊,广东广州(中山大学),2016年9月24日

30.Jiangnan Zhu, Huang Huang, Dong Zhang. “Big Tiger, Big Data”: Learning Social Reactions to China’s Unprecedented Anticorruption Campaign Through Online Feedbacks. HKU-USC-IPPA Conference on Public Policy, 2016-6-10

31.黄璜,《互联网+与国家治理》,“新媒体信息传播与法制建设高峰论坛”(西北政法大学),2015年11月21日

32.黄璜、朱江南、张冬,《“大老虎,大数据”:对中国反腐行动的网络回应》,“数据能力与国家治理”学术论坛(复旦大学),2015年10月17日

33.Jiangnan Zhu, Huang Huang, Dong Zhang. “Big Tiger, Big Data”: Online Feedback to the anticorruption Campaign in China. The 3rd Cross-Strait Academic Forum on Public Governance, Beijing, Renmin University of China, 2015/10/23

34.黄璜,《对政府网站的初步思考》,政府网站办事服务专家研讨会(清华大学),2015年7月13日

35.黄璜、黄竹修,《大数据:政策科学的新视角》,“政府信息公开与公共政策创新研讨会”,江苏南京,2015年4月25日

36.黄璜,《政策过程视角下的网络社会治理》,“网络社会治理与服务研讨会”,天津,2015年3月28日至29日

37.黄璜,《作为治理工具的政务微博》,“首届中国移动治理微服务高峰论坛会议”研讨会,2014,广东肇庆

38.黄璜,《对政策科学的再思考:学科使命、政策过程与分析方法》, “国家治理现代化与政策科学”公共政策系年会,2014年9月27日,北京

39.黄璜、袁嘉炜,《“智慧城市”的政策分析:议题、信念与政策设计》,“‘电子治理的未来’国际研讨会”,2013年10月27-28日,上海

40.黄璜,《文化与公共管理关系研究——基于合作关系的文化分析框架》,“北京大学海峡两岸第二届公共管理论坛——传统文化与公共管理学术研讨会”文集,2009

41.黄璜、周欣、刘吟、孙家骕,《支持度量模型构造的OOSMMCS系统的设计》,“2003中国计算机大会”,北京,2003。

42.周欣、黄璜、孙家骕,《一种改进的面向对象软件变化影响分析方法》,“2003全国软件与应用学术会议”,上海。